家計費を管理している身としては、保育料が一体いくらになるのかは気になるところですよね。

ここでは保育料が決定する基礎となる市町村民税所得割の計算方法について紹介します。

スポンサーリンク

目次

1.認可保育園の保育料は市町村民税所得割で決まる!

認証保育園や認可外保育園の場合、保育料は一律で決まっています。

一方、認可保育園は、保護者の経済的余裕に応じて保育料が決定します。

経済的に余裕がある人の保育料は少し高めに(高いといっても認可外保育園よりも高くなることはありません)、経済的に余裕がない人の保育料は低く設定されます。

その指標として使われるのが “市町村民税所得割” です。

2.市町村民税所得割を確認する方法は?

“市町村民税所得割” って、あまり聞きなれない言葉ですよね。

ざっくり言うと、“年収”から諸々の控除額を差し引いて課税所得を算出し、課税所得に一定の税率を乗じたものが“市町村民税所得割”になります。年収が高いほど、市町村民税所得割も高くなるということですね!

住民税の通知書を確認する。

最も正確な確認方法は、毎年6月頃に送付される住民税の通知書を見るという方法です。

住民税のうち所得割額が “市町村民税所得割” となります。

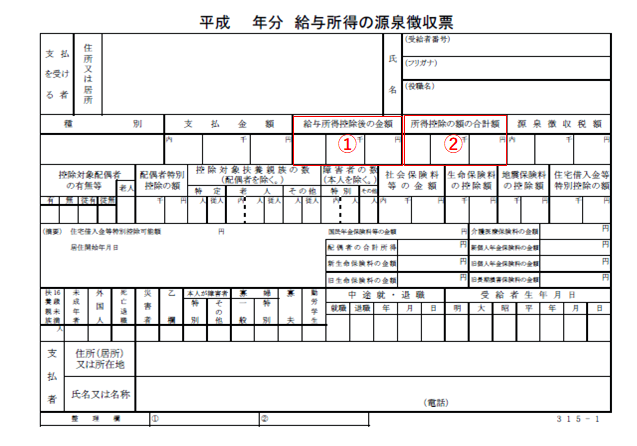

源泉徴収票を確認する。

住民税の通知書が来るのは6月ですが、源泉徴収票は1月頃に会社から入手できますね。

こちらの源泉徴収票において、“給与所得控除後の金額” “社会保険料” を確認することで、 “市町村民税所得割” を算出することができます。

(1)給与所得控除後の金額(図の①)-社会保険料(図の②)=課税所得

(2)課税所得×税率(6%)=市町村民税所得割

3.市町村民税所得割を年収から計算してみよう

手元には住民税通知書も源泉徴収票もないよ~!という方に向けて、年収から市町村民税所得割を算出する計算方法をお教えします。

(計算方法はいいから、てっとり早く一覧表で教えろ!という方は項目3をすっ飛ばしてくださいね)

年収

ここは月額給与から把握できますよね。

社会保険料

社会保険料には、健康保険料・厚生年金保険料・雇用保険料・労災保険料・介護保険料といったものが含まれています。毎月の給与からゴッソリ引かれる憎い存在です・・・。税金よりも影響力が大きいですよね。

年収に応じて決定しますが、年収が高くなるほど上昇カーブは緩くなっていきます。ざっくりとした目安はこちら。

・年収700万円までは年収×14.4%

・年収1600万円までは年収×5.2%+64万円

・年収1700万円からは年収×0.3%+150万円

控除額

「給与所得控除」

会社員として働くにしても、移動費、スーツを揃えるお金など、諸経費がかかりますよね。

自営業であれば売上から必要な諸経費を差し引くことができますので、会社員が諸経費を計上できないと不公平になってしまいます。

この不公平を解消すべく、給与に応じて諸経費を概算して控除してあげようという性質のものが「給与所得控除」です。

年収に応じて決定しますが、年収が高くなるほど上昇カーブは緩くなっていきます。

・年収180万円までは年収×40%(65万円以下なら65万円)

・年収360万円までは年収×30%+18万円

・年収660万円までは年収×20%+54万円

・年収1000万円までは年収×10%+120万円

・年収1000万円からは一律で220万円

「基礎控除」

どんな条件の人であっても一律に38万円控除されます。

この「給与所得控除」と「基礎控除」があるので、年収103万円までは働いても所得税がかからないんですね。

上記以外にも条件によって控除額はありますが、ここでは一般的なパターンを想定していますので割愛します。

課税所得

年収-社会保険料-控除額=課税所得

年収によって違いますが、年収500万円だと236万円くらいになります。ザックリ半分くらい?

(計算式)

500万円-500万円×14.4%-((500万円×20%+54万円)+38万円)=236万円

市町村民税所得割

課税所得×税率(6%)=市町村民税所得割

上記で計算した課税所得に6%をかけると、市町村民税所得割となります。

年収500万円だと14万円くらいですね。

(計算式)

236万円×6%=14万1600円

スポンサーリンク

4.市町村民税所得割と年収まとめ表

ざっくりと年収から市町村民税所得割を計算した結果をまとめてみました。

| 年収 | 市区町民税 6% |

| 50万円 | 0 |

| 100万円 | 4千円 |

| 200万円 | 3万3千円 |

| 300万円 | 6万6千円 |

| 400万円 | 10万2千円 |

| 500万円 | 14万1千円 |

| 600万円 | 18万1千円 |

| 700万円 | 22万2千円 |

| 800万円 | 27万3千円 |

| 900万円 | 32万4千円 |

| 1000万円 | 37万5千円 |

| 1100万円 | 43万2千円 |

| 1200万円 | 48万9千円 |

| 1300万円 | 54万5千円 |

| 1400万円 | 60万2千円 |

| 1500万円 | 65万9千円 |

| 1600万円 | 71万6千円 |

| 1700万円 | 77万2千円 |

| 1800万円 | 83万1千円 |

| 1900万円 | 89万1千円 |

| 2000万円 | 95万1千円 |

| 2100万円 | 154万9千円 |

| 2200万円 | 214万8千円 |

| 2300万円 | 274万6千円 |

おおよその市町村民税所得割の金額が確認できれば、いくら保育料がかかるのかも計算できますね。

*保育料に関する記事オススメ*

いつの年収が保育料に影響するのか? >>年収と保育料の時期

自治体毎の保育料は? >>認可保育園の基本情報

23区保育料を比較 >>認可保育園の保育料が安い区&高い区ランキング【東京23区】

保育料を節約する方法 >>保育料を安くする方法。確定申告で節税すれば保育料も安くなってダブルでお得!

保育料無償化について知りたい >>保育料無償化の上限金額や手続き

払いすぎた税金を返してもらう方法 >>更生の請求をして税金を返してもらおう

認可保育園の保育料が安いとは限らない? >>認可保育園と認可外保育園の保育料を比べてみた